不登校になると出席日数が気になりますよね。。

娘も中3の時、特に気にして、夕方登校、保健室登校、適応指導教室に行こうとした時期がありました。

学校は行かなきゃいけないところ、でも行けない。

この葛藤で苦しんでいる不登校の子ども達は多いです。

そこで、知っておいたほうがいいのが、オンライン学習(ICT)を出席扱いにする方法です。

自宅で通信教材を利用しながら、学校と連携して出席認定できる制度があります。

そら

そらこの記事では、出席扱い認定制度について、認定が可能なオンライン学習、ICT教材を紹介します。

心身の回復が最優先です。

勉強ができる状態じゃない子、学校と距離を置いた方がいい子もいます。

娘もノー勉の期間がありました。できないんですよね。

でも、学習の遅れ、出席扱いになることで不安が減る子もいます。

そのあたりの見極めは必要だと思っています。

オンライン教材(ICT)教材での出席扱いについて

文部科学省が教育機会確保法でICT学習を認めています。

【追記】2023/3/31 文部科学省発表

不登校の子の自宅学習、オンライン授業やテストを成績に反映させるよう教育委員会に求めました。

自宅で勉強して、出席扱いとなり、さらに評価に反映するなら利用したいですよね。

不登校の子どもが対象

そら

そらまず、不登校となっているのかどうか。

欠席が年間30日以上。体調不良の場合は病欠(文部科学省)

(断続的・継続的どちらでも)

体調不良以外(いじめ、学習の遅れなど)、二次障害の場合は不登校

例) 起立性調節障害は体調不良で病欠、その後 二次障害となり30日以上の欠席で不登校

(個人的には、二次障害の不安障害は精神疾患なんだから病欠だよねって思ってますが)

なお、15日以上30日未満の欠席(保健室登校や遅刻早退日数も考慮)を準不登校、不登校相当とする定義もあります。

欠席日数+保健室等登校日数+(遅刻早退日数÷2)

(文部科学省国立教育政策研究所)

出席扱いのメリットとは?

- 進路の選択肢を増やす(内申書対策)

- 安心して自宅で過ごせる

- 学習の遅れの不安が減る

- 再登校のきっかけとなる。

学校側が出席と認めることで、罪悪感が減り、しっかりと休め、心の充電が早くなる。

学習の遅れも不安の一つです。

学校と連携・可視化することで不安が減り、評価されれば自己肯定感があがります。

不安が減る←とても大切です。娘は二次障害の不安障害です。

内申・学力が関係ない通信制高校への進学でも、基礎の学習・勉強の習慣があれば入学後のレポートなどスムーズに進みます。

不登校となった背景にもよりますが、うまく活用すれば心理面の負担は減ります。

体験談を読んで感じたのは、結果として、再登校のきっかけとなることもあります。

私は、あえて再登校を目指していない、明るい不登校なら、出席扱いなんて気にしなくいいと思っていました。

子どもの心のことを考えたら、この制度はもっと利用しやすくなるべきだと感じています。

(3年前、一度学校と話しましたが、前例がないで終わりました)

そら

そら当サイト募集の体験談には、実際に出席扱いとなった例、再登校した例も多くあります。

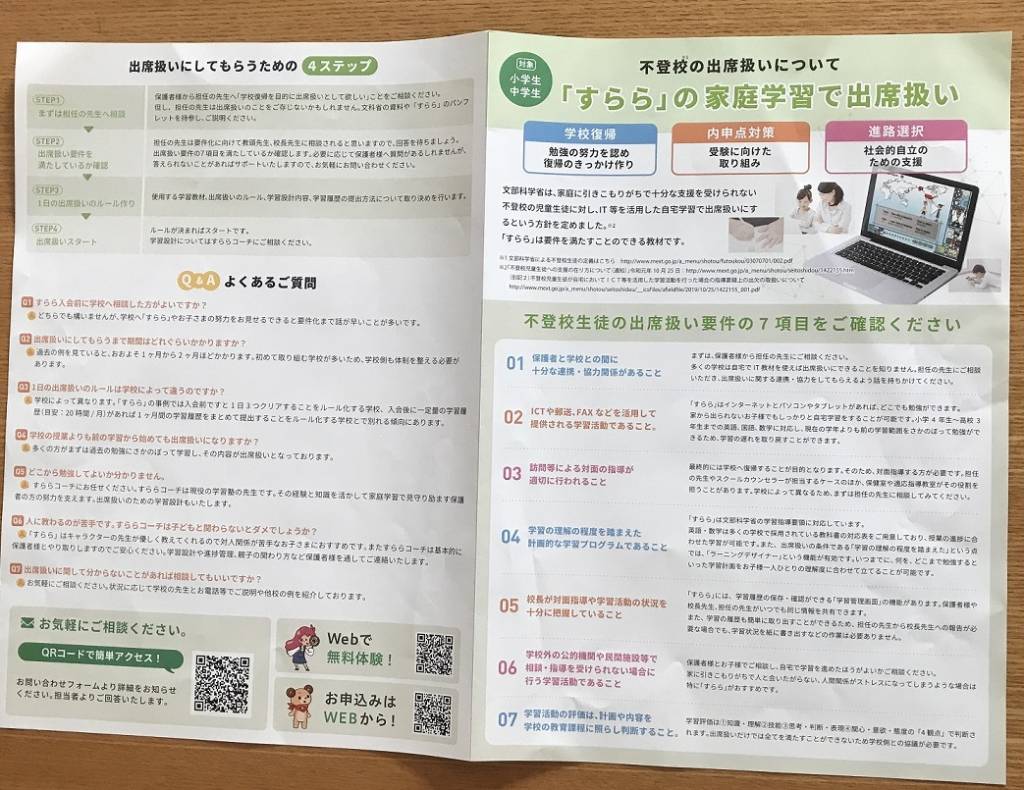

7つの要件

特に通信教材の指定はされておらず、7つの要件を満たせば、どの教材でもいいです。

- 保護者と学校の連携

- ICT・郵送・FAXを活用した学習活動

- 訪問の対面指導(学校側)

- 学習の理解の程度を踏まえたプログラム

- 校長、学校側が学習状況を把握

- 学校外で指導を受けられない場合の学習

- 評価は学校の教育課程に照らし判断

要件を見るとわかりますが、学校との連携は必要となり、最終判断は校長になります。

また、教材じゃなくても認められる場合もあります。これも校長判断です。

すでに継続して学習している教材があれば、まず その教材で出席扱いにできないか、前例があるかどうか聞いてみてください。

新しく始める場合は、出席扱い制度にも詳しく、学校との連携の相談、フォロー体制がある会社がおすすめです。

前例があれば早いのですが、ない場合は保護者が説明・交渉する必要があります。

学校に提出する資料が用意されていたり、直接話してくれる、教材・会社もあります。

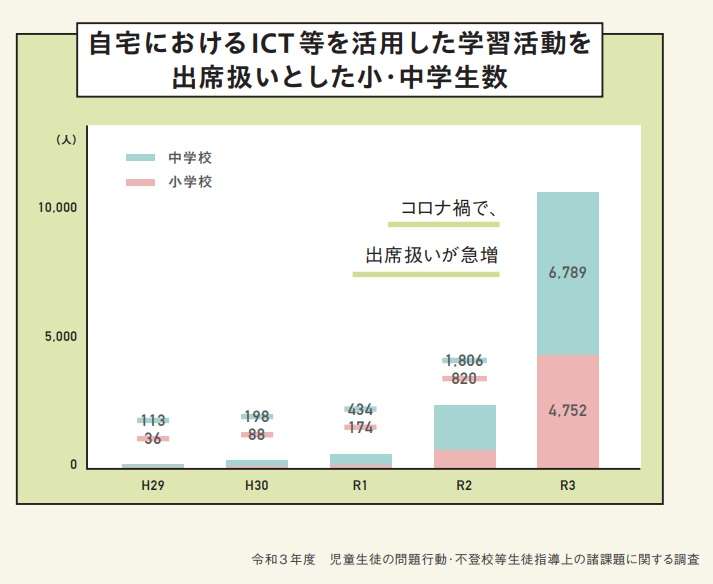

出席扱いが認定された子ども達の急激な増加について

ここ数年、ICT学習で出席扱いとなった子どもが一気に増えています。

特に令和3年から一気に増え、多くの子ども達が認められています。

全国で小学生4,752人、中学生6,789人と急激に増加

不登校の小中学生が過去最多の24万人に上ったほか、デジタル教材などによる自宅学習を「出席」と認める学校が急増した。学ぶ場所を子どもが決める時代が事実上、訪れつつある。

引用元:日本経済新聞

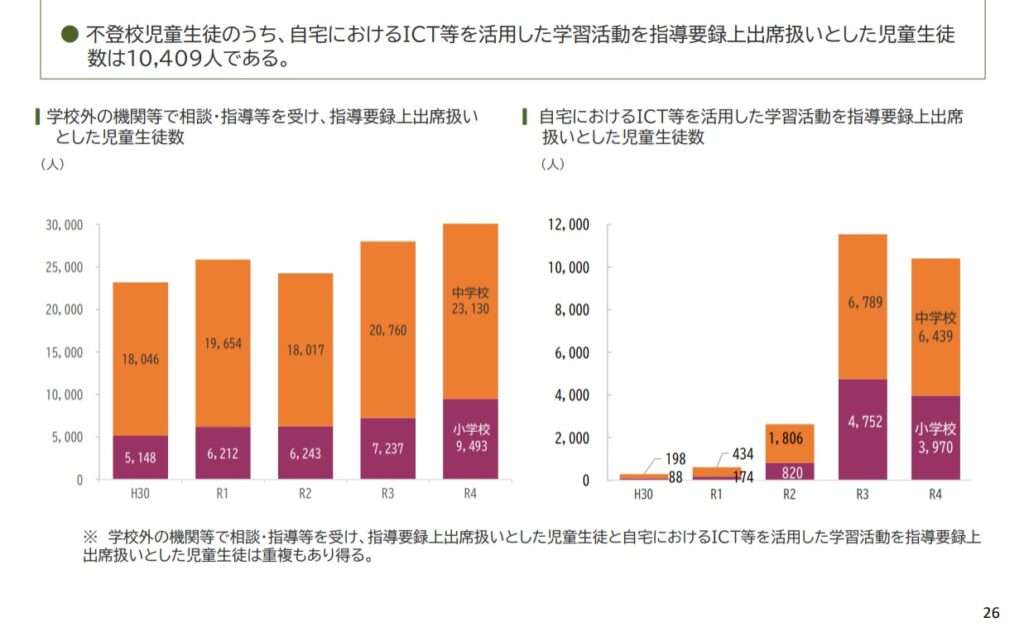

【追記】2023/10/4発表

そら

そら令和4年度の小中学校の不登校児童数299,048人。

出席扱いとした生徒数32,623人。

自宅でICT等を活用、出席扱いとした生徒数は10,409人

出席扱いとなっている子は年々増えています。

利用できる制度は、知っておいたほうがいいです。

親の方から声をあげれば変わることもあります。

おすすめの出席扱いにできるオンライン・通信教材

公式サイトで出席扱いに触れている教材、体験談で認められたとあった教材をピックアップしました。

そら

そら資料請求すれば、出席扱い制度の詳しい資料がもらえます。

わかりやすくまとまっているので、学校側に説明する時に使えます。

すらら

一番有名なのは「すらら」です。文部科学大臣賞を受賞したICT教材です。

出席扱いにできる通信教材の先駆け的な存在で、認定された子どもの累計は300人以上と実績が多いです。

不登校の子どもだけではなく、2022年7月現在、学校(1,336校)、学習塾(1,215校)、放課後デイサービス(100施設以上)、全国43万人以上の子ども達が活用しています。

当サイトの募集で一番実例が多いのはすららでした。

実際に出席扱いにできた体験談を紹介しています。

\4/30まで入会金無料/

スタディサプリ

新型コロナウイルスによる休校期間中に小中学校のオンライン学習環境が整ったことから、奈良市教委は6日から、不登校の小中学生向け学習支援事業「WebHOP(ウェブホップ)」を始める。家庭の端末や8月に全児童生徒に貸与されるタブレット端末で民間のオンライン授業アプリ「スタディサプリ」の授業を受けてもらい、登校しなくても出席扱いにすることも検討している。

引用元:毎日新聞

「スタサプ」はみんな知っていますよね。とてもコスパの良い教材です。

コロナの不安からの欠席をオンライン授業で出席にと考えた自治体はたくさんありました。

その時に補助教材として取り入れた学校も多いです。

当サイトの募集でも、実際に出席扱いになった体験談がありました。

小学生、中学生、高校生の実例です。

\14日間の無料体験を試す/

ティントル、e-Live

ティントルとオンライン家庭教師e-Live

、個別指導s-Liveは同じ会社が運営しています。

個人塾、家庭教師のメリットを活かした 業界初、不登校専門のオンライン個別指導です。

「教育カウンセラー1級不登校心理相談士」の資格を持ったスタッフがサポート

親子(家庭)のフォロー体制があり、子ども自らが考え やり遂げる「自立」学習を目標としています。

家庭教師の運営会社なので、全国の多くの学生講師から、子どもの相性を考えてマッチング。

歳の近い学生なので話しやすく、進路の目標、前を向くきっかけとなり、学習以外の効果も見込めます。

ティントル、オンライン家庭教師e-Liveとも、スクール・サポートをつけると、出席扱いのフォローがあります。

ティントルで出席扱いになった実例を紹介しています

サブスタ

サブスタは、国内初、おうち学習のサブスクです。

資料請求をすると、詳しい説明と「出席扱いに関する依頼書」がもらえます。

このまま学校に提出できる資料で とても親切です。

さらに、資料には「弊社から在籍学校に直接お電話にて説明させていただきます」と心強い言葉もあります。

\14日間無料でお試し・全額返金保証/

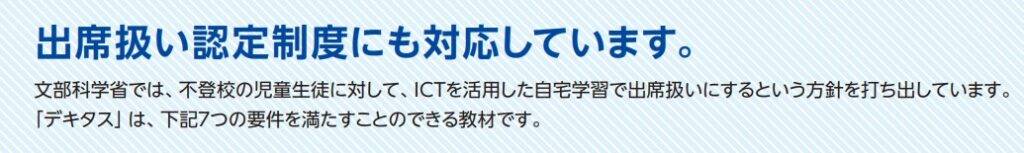

デキタス

デキタスは経済産業省「未来の教室」実証事業の採択、不登校支援として、学校、フリースクール、特別支援教室でも使われている教材です。

\5日間無料体験できる/

天神

フリースクールで天神で学び、出席扱いにできた事例も紹介されています。

\無料資料請求&無料体験/

スマイルゼミ

当サイトで募集した中に、出席扱いになった体験談がありました。

スマイルゼミ【小学生向け】詳しい説明を見る>>

スマイルゼミ【中学生向け】詳しい説明を見る>>

リエゾンの中でスマイルゼミが紹介されていました

進研ゼミ

当サイトで募集した中に、進研ゼミで出席扱いになった体験談がありました。

フリースクール(オンライン・通信制高校中等部など)

通所型以外でも、今はオンラインのフリースクールがあります。

クラスジャパン

通信制高校の小中学校版として、注目されているネットスクールです。

出席扱いを自治体と連携、普及させた先駆けでもあります。

※但し、学校によっては、事例が少ないことで、出席の取り扱いについて判断を熟考されるケースもあります。その場合は、クラスジャパン小中学園より直接ご説明させて頂きますので、ご連絡下さい。

引用元:クラスジャパン

\無料で資料ダウンロード/

SOZOWスクール

勉強5教科だけではなく、ゲーム(マイクラ、スプラトゥーン、フォトナなど)、プログラミング、イラスト、動画、曲作り、お菓子作り、DIYなど、楽しいことがいっぱいです。

不登校支援の経験、元学校教師のスタッフが学習をサポートしてくれるので理解があります。

出席認定適用要件は学校ごとに異なるため、「その学校はどんな適用要件になるか」を固める最初の手続きが1番大変です。

引用元:SOZOWスクール公式ページ

要件が固まったら、その要件に合うようなレポートを送ることで出席が認められ、通知表にも反映します。

レポートはSOZOWスクールにて作成するものがございます。

保護者からの依頼があった場合のみ、SOZOWスクールから在籍小中学校に連絡を取り、出席認定の適用についてお電話などいたします。

\オンライン説明会・相談会開催中/

通信制高校の中等部

そら

そらすららの費用がフリースクール代に含まれます。

入会金、月額料+出席扱いに関してのフォローがつくと考えれば、その分お得ですね。

メタバース登校で出席扱い

NPO法人カタリバの運営するインターネット上の仮想空間「 room-K 」を活用した不登校支援です。

2022年9月6日(火)TBS「THE TIME,」で紹介されました。

オンライン、仮想空間に分身アバターを使いログインします。

連携自治体を募集しています。

戸田市教育委員会は出席扱いにする方針です。岐阜県大垣市も活用。これ、広がっていくといいですね。

そら

そらオンラインでも参加型が増えてきましたね。

経済産業省「未来の教室」クラスジャパンオンライン留学プログラム

株式会社クラスジャパン学園(所在地: 東京都渋谷区、代表取締役中島 武)の「自治体コンソーシアム型オンライン留学プログラム「オンラインジャパンクラス」(OJaC)が経済産業省「未来の教室」実証事業(平成31年度「学びと社会の連携促進事業(「未来の教室」(学びの場)創出事業)」)に採択されました。

プログラムの開始に伴い、全国約200名の参加児童生徒と提携17自治体によるオンライン始業式を開催します。メディア、自治体関係者の方は見学可能です。

引用元:PRTIMES

経済産業省が推進している「未来の教室」は特に不登校児童向けではありません。

実証事業の中には聞いたことがある塾のREDや通信教材 すらら、Z会などもありますが、幼児教育、プログラミング、スポーツ、農業、介護施設、自殺対策、企業の人材育成など幅広い分野が参入しています。

コンセプトが3つあり、その中の1つに令和の教育改革として、学びの自立化・個別最適化を掲げています。

一人ひとり違う認知特性に合わせた多様な学び方。

これまでの「みんなと同じことを同じペース」から変化しようとしています。

発達障がい、ギフテッド、2Eの子ども達に適した学習方法。

2Eは、ギフテッド(特別な才能)と発達障がい どちらも持っている子ども。

「不登校」に関して、下記のように書かれています。

学校教育とフリースクール等の民間教育との組合せ等も含め、質の担保された多様な学習機会を保障することによって「不登校」という概念そのものを解消し、問題の根本的解決に道を開くべき

高校のみならず、インターネットの恩恵を全ての学齢期の子ども達に行き渡らせ、EdTechを用いた自学自習や、オンラインとオフラインのコミュニケ―ションを組み合わせて創造的かつ協働的に学ぶ学習環境を小学校・中学校・高校を通じて可能にすべく、義務教育段階においても採用可能な、ネットとリアルを融合させた「新しい対面型」の学び方を検討し、導入すべき

公的にも質が保障された多様な学び方を可能にする環境整備を早急に検討すべき

引用元:経済産業省 未来の教室

さいたま市の試み

このように 国と自治体が多種多様な学び方を認めることは、不登校で学びの場所を失っている子どもに希望となります。

学校に通えなくても、家からでも、外の世界とちゃんと繋がれる。

ただ、まだまだ普及していない。自治体ごとに差が出ている状況です。

詳しく書かれている資料です

他にも多くの学習教材の体験談を紹介。

不登校の子の親目線で比較しています。